是马勒的“整个世界”, 还是西贝柳斯的“绝对音乐”?

佚名 网络《爱乐》 2011年第5期

在当代作曲家中,马勒(1860-1911)和西贝柳斯(1865-1957)是个有趣的话题。

首先,两人的出生年份只相差5年,应该说是同时代人,当然,西贝柳斯比马勒长寿许多;第二,他们都是音乐史上有定评的伟大作曲家;第三、也是最令人感兴趣的,两人在交响曲的创作领域均卓有建树,但在创作的理念上却是那么的迥然不同,由此而引发的话题至今仍令人玩味。

那是在1907年,马勒与西贝柳斯见了一次面(很有可能这是他俩平生唯一的一次见面),那时,俩人在音乐界都是大腕级人物了,当然马勒的成就更大些,已创作了8部交响曲,而西贝柳斯也已创作了3部交响曲。在那次会面中,当谈到交响曲的创作时,马勒说,交响曲"就是世界--它必须容纳一切!"但西贝柳斯却认为,他追求的是"足以创造所有动机之间相互关系的深刻逻辑",交响曲的魅力在于"风格的简练"。也就是说,马勒认为交响曲应该是包罗万象的,所有的人类形态、人间世像、人生百感,都应该在交响曲中得到表现;而西贝柳斯则认为交响曲的创作更应该从音乐的内在、音乐的本体中去提炼、去升华。说白了,前者更注重交响曲的内容,后者更注重交响曲的形式。

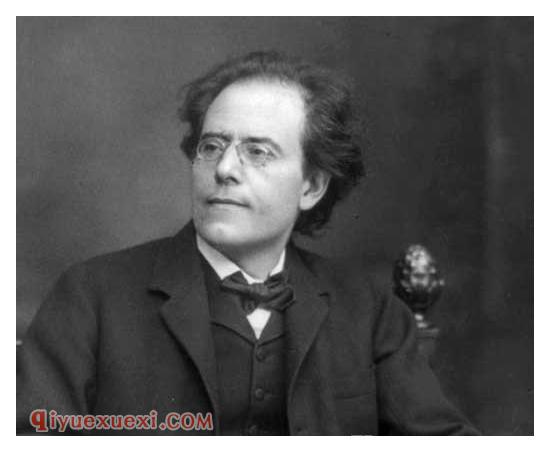

马勒

马勒

其实,在马勒所创作的9部交响曲(包括人声与乐队的《大地之歌》)中,形式已足够丰富多样的了:不仅有纯器乐的第一、第五、第六、第七、第九,还有人声加乐队的第二、第三、第四、第八,尤其是第八,乐队加合唱、独唱,足有上千人参加,故名《千人交响曲》;在交响曲的结构上,不仅有比较传统的4乐章,也有5乐章、6乐章或只归纳成两个部分的(如《第八(千人)交响曲》);演出时间长度有一个小时左右的,也有一个半小时、将近一百分钟的;在音乐语汇上,作为后浪漫派的代表人物,马勒将调性音乐推向了极限,成为西方音乐从19世纪通向20世纪的桥梁。如此等等。

然而,马勒的主要关注点似乎并不是这些创作形式,他更注重的是交响曲内容的表达,正如他对西贝柳斯所说的(请注意,这时候他已创作了八部交响曲):交响曲"就是世界--它必须容纳一切!"请看,从"第一"通过"巨人泰坦"表现人与自然的关系,到"第二"对人类生存状态的质疑和对人性"复活"的向往;从"第三"的对"天地人神大自然"的凝神到"第四"对天国和童心的呼唤;从"第五"的葬礼激昂、"爱之绝唱"、胜利欢乐,到"第六"的失望沉重、绝望"悲剧";从"第七"梦幻般的"夜曲",到"第八""宇宙与人类的神秘合唱",乃至"第九"告别世界的"死亡之舞"(还有他以中国唐诗为由头而创作的《大地之歌》),其包含面之广,解剖面之深,确实是"整个世界"了--岂但是整个世界,简直是整个宇宙!

西贝柳斯

让我们再来看西贝柳斯。西贝柳斯共创作了七部交响曲。有一种说法,西贝柳斯的交响曲比较难听懂,每一部交响曲之间的"形象"好像不是太"鲜明",似乎都是那种凝重的色块、轻盈的精灵、梦幻的抒情,或大开大合、或深沉浑厚,一幅北欧森严冷峻的黑白风貌。你如果仔细聆听西贝柳斯的每一部交响曲,会发现它们之间虽然有不同,但若要你说出它们的不同处,却又不像马勒那样"一目了然"。因为它没有相对明确的"内容"指向,它"纯粹"得不让你"释义",不让你作过多现实与人生的联想--其实,这正是西贝柳斯想要达到的效果。当他的《第二交响曲》问世后,有人说它是一部唤醒民族意识的爱国主义作品,西贝柳斯闻听后立马"更正"道:这部作品"如同马戏杂耍一般绝对没有意义。"这种极而言之的表态,就是要明确告诉人们:我的交响曲是绝对的"纯音乐",任何的"望文生义"都是"自作多情"。在与马勒的那次见面后,西贝柳斯更加坚定了自己创作交响曲的理念,他随后创作的《第四交响曲》,被认为是向马勒挑战的作品,曲式极为严谨,"从头至尾没有一个多余的音符。"

从西贝柳斯所创作的交响曲来看,它们确实体现了他以上所言的创作理念;当你多次聆听了他的交响曲后,也确实会鲜明地感受到他的这种创作特色。那么,西贝柳斯这种对形式的极致追求,会产生什么样的后果呢?1926年,西贝柳斯创作了他的《第七交响曲》,在以前的六部交响曲中,西贝柳斯所采用的都是比较传统的三乐章、四乐章,而《第七交响曲》他用的却是单乐章,关于这点,以前的评论都认为这是西贝柳斯在形式上的创新和突破--当然可以这么认为,因为这样的形式以前毕竟没有过,但如果从另一个角度看,这是否预示着西贝柳斯在交响曲创作形式上的路程已经越走越短、几近"技尽"?其实,这首单乐章的《第七交响曲》,里面也分成了几个部分,因为整首交响曲的演奏时间才二十多分钟,乐思难免会受到束缚。一般来说,许多大作曲家在创作交响曲中,越写到后面交响曲的形式越庞大,乐思越丰富,但西贝柳斯却恰恰相反,这说明了什么呢?而且说实话,这部"第七"并不是西贝柳斯最为成功的作品,它甚至没有超越他以前的"第二"、"第四"和"第五"--而更加说明问题的是,《第七交响曲》不仅是西贝柳斯的最后一部交响曲,也几乎是他全部创作的终结,因为自1926年以后,西贝柳斯就停止了自己的音乐创作。虽然西贝柳斯比马勒长寿得多,活了92岁,但他最后的30年在音乐创作上却是个空白。在音乐史上,也只有他和罗西尼有如此的"奇观"。对西贝柳斯为什么在后期整整30年中创作上毫无作为这一现象,至今仍有各种猜测和说法,那么,音乐创作形式的枯竭是不是其中的一个主要原因呢?

有意思的是,虽然西贝柳斯在交响曲中竭力否认自己音乐中的"现实性",但他的几首交响诗和戏剧配乐却大都是以芬兰的历史、古老传说、民间神话、民族史诗等为内容和背景而创作的,如《卡累利亚》《传奇》《4首传奇》《波希奥拉的女儿》《塔皮奥拉》《夜骑与日出》《大洋之女神》《暴风雨》等等,当然,登峰造极的便是他的交响诗《芬兰颂》,其中的旋律被填上歌词后竟然成为了芬兰的国歌,西贝柳斯也由此成为芬兰的民族英雄。西贝柳斯不想用音乐的"现实性"来为自己赢得名声,但他的巨大声誉的建立,又恰恰离不开音乐的"现实性",这真是一种有趣的悖论。中国大革命时期的歌曲《打到土豪》,似乎也用了《芬兰颂》中的旋律,可见其影响之广之深。

马勒并不注重和强调自己交响曲的创作形式,但他在交响曲的创作领域中却是个划时代的巨人,因为他的形式是为内容服务的,他的内容又催生了他的创作形式;西贝柳斯十分注重和强调自己的交响曲创作形式,而他也确实成为了一个个性鲜明的作曲大师。马勒去世后,世界上一些著名的指挥家如"圣徒"一般,竭力推广马勒,如瓦尔特、门格尔贝格、伯恩斯坦、巴比罗利……"马勒热潮"终于在全球乐坛沸腾,至今未消,马勒几乎成为衡量一个指挥、乐团的标志;而西贝柳斯呢?他似乎从未大热过,但也会不时出现在音乐会演出的节目单上,这其中,来自芬兰和北欧的乐团演出稍多些。唱片架上也长久地有他的一席之地,但似乎也不会成为热门,颇有些不温不火。就听众来说,在世界范围内,有众多狂热铁杆的"马勒迷",但似乎很少听到过"西贝柳斯迷"(也许笔者孤陋寡闻)。

遥想一百年前马勒和西贝柳斯的那次会面并由此引发的辩论,而今,人去音留,也许,时间才是最权威的评判吧。