雅纳切克 爱的神话与命运的死屋

佚名 网络贾晓伟

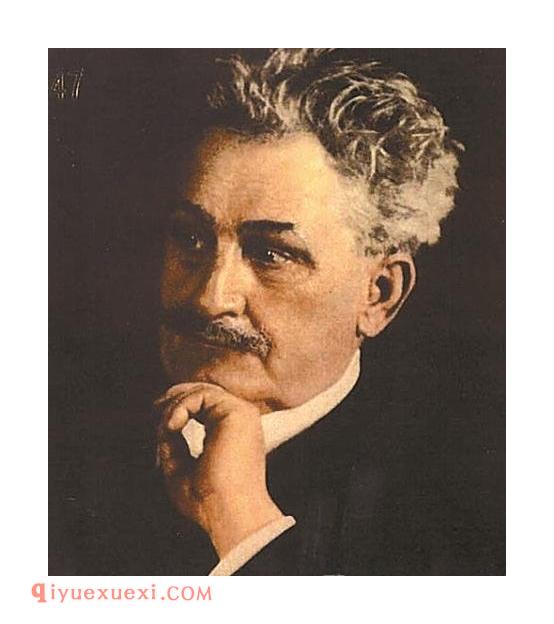

村上春树是爵士迷,年轻时曾开办爵士吧,音乐随笔谈的多是爵士,涉及古典音乐的篇章,极其有限。他的小说里,却时常有古典音乐的线索,比如雅纳切克的《小交响曲》,是人物与故事推进的重要凭证。除他之外,昆德拉在作品里也不断说及雅纳切克,有的段落是极其专业的分析。两位今天深具影响力的作家推崇雅纳切克,给我们一个错觉,以为雅纳切克是在时间上离我们不远的作曲家。其实他生于1854年,比德彪西还要大八岁。作为大器晚成者,雅纳切克的创作理念,可要比德彪西以及同时代的西欧作曲家都现代得多。他1928年去世,而同是捷克人的卡夫卡,去世于1924年——雅纳切克的歌剧作品里有与卡夫卡交集的地方。他临死前未完成的歌剧,构思来自陀思妥耶夫斯基的《死屋手记》。

当然我们这个热衷聊生平、弄八卦的时代,喜欢的是雅纳切克晚年与卡米拉的爱情故事,而非作品解读。因为音乐太抽象,言说过于困难,而人生的诸多花边,可以让人随便喷云吐雾,容易多了。比如《小交响曲》,雅纳切克写作时已经70多岁,由于此时爱上了比自己年轻近40岁且有家室的卡米拉(两人准确的相遇时间是1917年,此时作曲家63岁),这部作品被看作他爱的见证。漓江出版社2014年出版了雅纳切克书信集的中译本,其中火辣的表达段落被许多人用来解读《小交响曲》。但问题在于,真实的卡米拉文化水平并不高。已近暮年的雅纳切克是在“幻化”她与自己。这种激情对作品的推动力究竟如何,难以解释。作品的写作从来都是神秘的。卡米拉是其中一个线索没有问题,但“放大”爱情,造就轻飘飘的神话,就属于附会了。

《小交响曲》准确地说是一部组曲,整个作品的长度有普通交响曲的一半,可谓压缩版交响曲。五个乐章的配器具有表现主义色彩,大胆,敏锐,尤其是管乐,表现力惊人。之所以大量使用管乐,在于此曲的核心动因是雅纳切克要献给捷克的军队,表达爱国热情以及对未来的乐观展望。当然,好事者尽可以把他的爱国热情理解为对卡米拉的爱情,把大爱与小爱加以叠合。也有人这样理解雅纳切克,说他对卡米拉的爱是对家乡摩拉维亚之爱的有意具体化与升华。他作品里摩拉维亚的影子无处不在,甚至一生都在探讨摩拉维亚的语言与音乐之间的关系。这一点与穆索尔斯基当年研究俄语与音乐之间的关系异曲同工。雅纳切克热爱自己民族的语言与民间音乐。这是一种斯拉夫情结,十分复杂,牵扯东欧与俄罗斯历史与文化的方方面面。

美国学者布鲁姆提出“魔性创作”概念,针对的是“正常创作”。按照他的说法,俄罗斯与东欧的作家多“魔性创作”,比如陀思妥耶夫斯基、果戈理,以及卡夫卡。其实“魔性创作”的根本是超越现实、历史的限定,把作品当作象征与寓言来完成。陀思妥耶夫斯基的《死屋手记》就是范例。雅纳切克之所以要把这部作品写成歌剧,是为20世纪的摩拉维亚、捷克乃至世界打造一个音乐寓言。此前,他写过交响狂想曲《塔布斯·布尔巴》,这部作品受果戈理的小说启发,写的是一位哥萨克英雄。但到了19世纪末20世纪初,英雄主义的世界正在退场,“死屋”的影子降临了时代。人的意义与救赎是陀思妥耶夫斯基的主题。世界正呈现真真正正的“魔性”,一如到了穆索尔斯基写的魔鬼出没的“荒山之夜”。雅纳切克想宏大地回答世纪之交的疑问。

面对20世纪初的欧洲境况,不仅俄罗斯与东欧的作家与音乐家忧心忡忡,西欧也一样,“暮色苍茫”是一致的感受。这是不祥的直觉,战争与革命的主题将在20世纪上半叶压倒一切,雅纳切克写的《死屋手记》几乎成了纳粹集中营的预言。摩拉维亚、东欧与西欧,其间纠缠的各种问题爆发、裂变,尽显黑色幽默。这也在无情地告知人们,个人的命运十分渺小,所谓爱的神话,必须屈服于更大运转的力量。雅纳切克能在幻化里重新示爱于卡米拉,其实是在示爱摩拉维亚以及捷克。一个伟大的作曲家的情感,注定要巨大而超越。