杨燕迪:“老肖”的谜

佚名 网络今年和去年,其实都与肖斯塔科维奇(1906—1975年)特别相关——世界乐坛在这两年中,举办各类专题音乐会和活动,缅怀和纪念这位“彻头彻尾”的前苏联音乐家。对于国人,肖斯塔科维奇可算是乐界和乐迷最熟悉与最喜爱的20世纪现代作曲家之一:大家喜欢简称他为“老肖”,与“老柴”(柴科夫斯基)、“老拉”(拉赫玛尼诺夫)等并列,说明国人对他的熟知程度。共和国成立后,老肖的交响乐、合唱、室内乐和钢琴作品就在中国的土地上持续回响,不绝于耳。据考,早在上世纪三十年代末,上海工部局交响乐队(上海交响乐团前身)就演出过老肖的作品,这证明当时的上海已紧跟国际乐坛潮流,也说明老肖年轻时就具有相当的国际影响力。

改革开放之后,老肖与国人可谓“旧缘重叙”。斯人已去,但其音乐的影响面和辐射力却有增无减。一些重要的中国作曲家,包括朱践耳、王西麟、郭文景等,他们各自的创作中或多或少都映射出老肖的语调和笔法,这已是公论。而笔者走近老肖,恰也是1980年代初搭了改革的顺风车。1982年底,念大四的我买到一本封底印有“内部资料”字样的《肖斯塔科维奇回忆录》(伏尔科夫记录并整理,叶琼芳中译本),阅读时几近如饥似渴,欲罢不能。全书语调阴沉,但又充满讽刺,与老肖的音乐气质有某种神似。书中披露了诸多老肖的隐秘心曲,涉及大量苏联社会文化与音乐生活的状况,对很多耳熟能详的文化名人和音乐名家也有一针见血、有时是毫不留情的针砭与评价,读来煞是过瘾!

不过,很快有消息传来,说关于此书的真伪,争议很大——1979年此书在西方出版后,不论在当时的苏联国内还是在西方,都掀起轩然大波。很多人怀疑伏尔科夫不仅是记录整理者,可能在书中暗夹“私货”——借老肖的嘴,说自己的观点和看法。但也有不少人支持伏尔科夫,证明书中很多说法是老肖生前曾经的表述——当然是在私下。颇有戏剧性的是,这场围绕老肖回忆录的笔墨官司一直持续,至今仍是莫衷一是,无法定论。就此而言,“真实”的老肖似是一道难解的谜,因为死无对证——老肖在此书正式出版之前四年,已经离开人世。

意味深长的是,围绕老肖回忆录的谜,也反映在对他音乐的理解上。如何看待他的作品,特别是那些没有歌词、貌似“抽象”的器乐作品——交响曲、协奏曲、室内乐、钢琴作品等,国际乐坛一直在争论不休。尽管老肖很早就在歌剧领域崭露头角(尤其是《姆岑斯克县的麦克白夫人》在1934年成功上演,但1936年针对此剧一场疾风暴雨式的批判,使他的歌剧创作生涯戛然而止),但老肖的创作自始至终围绕纯器乐展开。因而,如要真正领会老肖,必须直面那些没有明确语义内容、但又似乎像谜一般在诉说着什么的“纯音乐”。

聆听老肖的音乐,有经验的听者很快会认出他的独特“人格声音”——他的基本色调与核心范畴是:苦涩、困窘,反讽的口吻,压抑的缓行,间或出现神经质的痉挛和近乎狂野的飞奔。而这些带有典型“现代性”痛感的表述又基于相对传统、稳健的音乐语法,让熟悉“古典音乐”常规习惯的听者感到不陌生,容易跟进。如他的代表性杰作《第五交响曲》(1937),可被列入接受度最高和最容易听懂的现代音乐作品行列,虽然音乐中常有锯齿形的大幅跳进和不协和关系的暗示甚至碰撞,但总体上由深具传统功力的气息所贯通,紧张之后有缓解,拉伸的旋律弧中有良好的高潮铺垫,而节奏的韵律也基本符合普通爱乐者的期待习惯。多年以后,他笔下的另一部杰作《第八弦乐四重奏》(1960年),除了语调更为沉郁、反讽更为尖利之外,听众甚至感觉不到语言技法上有任何明显的“推进”。

但也正是老肖的这种“保守性”,受到西方“先锋派”音乐阵营的质疑和攻击。他在三十年代遭当局批判后语言风格明显后撤,在以“无调性”为代表的西方前卫派音乐家看来,这是迫于外界压力的艺术妥协,为此他的作品价值也被怀疑。有人认为他的音乐空洞、俗套,对前人的重复和衍生过多,缺乏原创性。著名的法国当代音乐领袖人物皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez,1925—2016)甚至说,肖氏是“马勒的二重、甚至三重的拷贝复制”——这是非常不客气的同行评价。

布列兹的评论固然尖刻,但却点中了老肖音乐中的重要品格——老肖对马勒的承继。老肖曾坦承,马勒是自己最喜爱的作曲家。果不然,老肖乐声中那些心神不宁的走句,突如其来的悸动,以及充满威慑的撞击和尖锐挤压的音色,都一而再、再而三地让人回想起马勒——但这是更加“现代”的马勒,相比起马勒的膨胀和辉煌,老肖往往更显“消瘦”,更趋内向,更具悲苦感。我在想,如布列兹那些在西方养尊处优的“高大上”人士,恐怕难以领会这无言乐声中的谜底:如果仅从表面音响效果来判定老肖,可能会觉得其中留有太多似曾相识的习语和乐思。西方现代音乐的“正宗”美学信条一直是:出新,独创,绝不拾前人之牙慧。以这条标准看,老肖遭到非议,确乎事出有因。

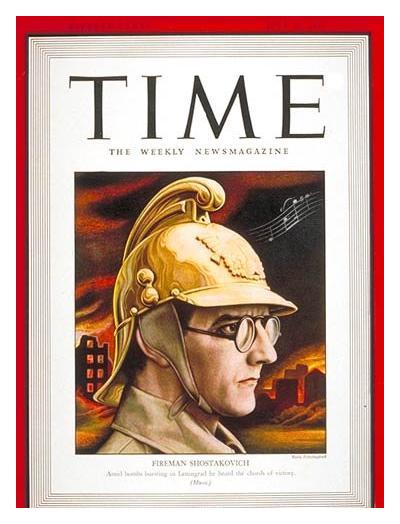

但老肖的艺术匠心不能仅从音乐语言的技术参数角度来衡量。马勒音乐中时常出现的反讽艺术——正话反说或反话正说的口吻,以非正常手段来使用惯常乐思,并使之产生情感性质的逆转与扭曲——不仅给老肖以深刻的启示,而且让他以此为起点进一步开掘,并结合老肖自身的生命经验,从中找到了只属于他自己的独特表达。如进行曲的音调与节奏,自贝多芬开始以积极正面的姿态大面积进入交响曲的殿堂。但这种气宇轩昂的性格到马勒手中产生逆转——马勒交响曲中的进行曲,常常“异化”为妖魔鬼怪式的行进,令人费解而不安。而在老肖的手中,进行曲就进一步演化为谜一般的存在,它们常常具有凶神恶煞式的威逼性格,不可一世,甚至歇斯底里。著名的《第七交响曲“列宁格勒”》(1942)以这种性质的进行曲刻画希特勒德国军队的进犯,现在听来仍让人心悸——当下的听者面对这样的进行曲,想到的可能不仅是具体的“二战”敌方,而且是更具抽象意味、也更具普遍意义的敌对“异化物”吧?

老肖笔下的圆舞曲是另一个像谜一般的特别音乐类型。这种在19世纪被作为上流社会“风花雪月”象征的欢快型社交舞曲,到20世纪开始了质的蜕变——好似映照出人类都市生活的普遍异化。老肖接续马勒圆舞曲的怪诞与复杂化处理,更尖锐地刻画和揭示出生存的尴尬与不易。如《第八四重奏》的圆舞曲(第三乐章),在稀松平常的“嘭-嚓-嚓”节奏之上,出现的却是稀奇古怪、甚至有些不怀好意的主题旋律,随后的音乐又好似勉强而不自然的亦步亦趋,踉踉跄跄在前行中徘徊。

音乐的优势在于,它从不明白无误地指向具体的语义和客体对象,而是通过暗示、召唤与联想,将某种很难用语言道清的人性状态展示出来。我觉得,老肖是深谙其中秘诀的高手,他巧妙地利用了音乐的这一优势,将自己对社会和人生的看法和态度像谜一般深藏在音乐的肌理中。要参透其中的谜底,可能需要听者特别的准备和卷入。可以告慰老肖的是,自他逝世至今,其作品在世界范围内的上演率不仅未见下滑,而且一直高居20世纪作曲家中的前位。演出率当然并非评判音乐作品价值的唯一准绳,但布列兹无法理解老肖,没能猜到老肖的谜,这可不是老肖的错。

2016年11月25日写毕于书乐斋

本文刊2016年12月3日《文汇报·笔会》

“音乐人文笔录”为杨燕迪先生在笔会的专栏