美文:埙里乾坤

佚名 网络对喜爱埙的网友一定要认真品读此文,真心不错,作者很用心。我们在此和大家分享!文章有点长哦!

先来看看网友如何评论吧:

读高先生的文章使我深受启发,但有几点在下不敢苟同,在此斗胆略说一二。

高先生认为最早的陶埙可能源自炮鸟时无意的副产品,即体形较小的鸟烤糊后留下的泥壳。但就我自己的习埙实践来看,高音埙(体形较小的埙)发生比低音埙(体形较大的埙)要难很多,初学者往往从中低音埙入手,等气息掌握熟练后才慢慢学习高音埙的。所以,古人随意吹响小泥壳的可能性有多大?是否会会从更容易吹响的别的东西入手慢慢发展出陶埙?这些问题有待考证。

我受高先生的启发认为,最早“埙”的原型可能就是鸟蛋。原因如下:

㈠陶埙形如鹅卵,形态上二者具有相似性;

㈡正如高先生所云,我国古人依水而居,水鸟随处可寻,鸟蛋自然遍地都是,取材方便、充足。这岂不比那烧焦的泥蛋蛋更容易获得?聪明的古人怎会舍近求远?

㈢据我生活观察,水鸟的鸟蛋体形一般较大,例如鹅、鸭的卵远远大于鸡蛋,适合吹奏,容易成音。

㈣另外,鸟蛋在古人看来应该是具有神秘色彩的东西,因为它可以孕育生命,所以以鸟蛋为乐器很符合古人崇拜自然,祭祀自然的特点。

㈤埙的形态不光像鸟蛋,而且有几分像人类女子的子宫(此观点纯属我个人的想象,如有差所,还望指证),二者都具有孕育生命的功能,所以很有可能埙取形鸟蛋,体现了古人对生殖的崇拜。

以上观点纯属个人的想法,我充分发挥了胡适之先生“大胆假设”的建议,可是学生愚钝,才薄智浅,“小心求证”实在难以胜任,还望老师指证——

——

正文如下:

真水无香是痴迷埙文化的小人物,可能是前世与埙有缘,一直寻找,她对埙的理解是感性的,女人的,为了让大家更深入地理解关于埙的事情,下面介绍高成鸢老师的文章,我想他的站位不同于我们,对埙的研究有精辟的理解,只是时间、空间的限制我们没有福气去亲自聆听,

了解除埙是因为对埙的喜爱,更多缘自它的魅力,也对埙的历史感兴趣,下面关于埙的论述很透彻,你需要有大点的时间阅读,因为是关于喜欢埙的文化,篇幅长些,要有耐心呀……

序曲:维也纳金色大厅

我主耶稣纪元一千九百九十八年、我祖黄帝纪元四千六百九十六年⑴,西历元旦,在世界音乐的心脏之心脏、维也纳的金色大厅中,破天荒奏响了华夏之音。

荧屏前的亿万炎黄子孙无不为之激动,而我的心情独独与众不同。我在等待,等待那独特的中国乐器的出现。终于没有。我说的是埙。

为了写这篇文章,我设法找到一位那天音乐会的在场记者⑵,打听的结果,原来埙是上场了的,让人佩服中国乐团的勇气。我问不怕那小玩意儿丢了中国人的脸吗?记者说,好在当场配加了口头解释。解释的效果,我就不忍问了。说老实话,尽管传媒宣称对中国音乐的反响多么热烈,但从电视的现场镜头中看,却显得平平。当然,号称“世界第八奇观”的战国青铜编钟雄踞台上,谁不为之震惊;至于整体成就,我甚至能透过听众礼仪性的反应,看出西方那些自负的爱乐者本能的轻蔑。不这样才怪呢。我们的筝琶箫笛,相对于钢琴萨克斯风,在机械文明看来未免太过简陋,性能上也不能象太极拳老头儿掀翻皮拳壮汉那样令人刮目相看。所以我倒很能理解电视转播编辑的舍弃:为了照顾广大观众浅薄却正大的民族自豪感,岂能让那土不溜丘的小窝窝头在荧屏上出头亮相,抵消青铜编钟的壮观。

人们都会这样谈论埙。苍天在上,这叫我心痛,象伤害了我恩重如山的老母。儿不嫌母丑,狗不嫌家贫。我必须叫喊,说给同胞兄弟姐妹:据我的千虑之得,埙有多么深广而神秘的内涵。

埙在国外怪叫,这其实已不是第一次了。十年前,哥伦比亚大学作曲博士谭盾,在美国举办的个人作品音乐会上就大胆使用了这种乐器。1990年他被聘为BBC乐团的作曲家兼指挥,更成功地举行了“埙独奏”专场演出。我查过因特网,里面有西方音乐评论家的感受:“难道一个交响乐团可以发出另一种文化的民间响器闹哄哄的声音?”“中国原始乐器的声响,居然能跟西方交响乐达到和谐!”⑶评论用叫唤、呜咽等词儿形容埙的声音给他们的奇特感觉。埙的名称,也破例地没按英文的发音拼写,而是引用汉语拼音的xun,尽管他们根本不会发x这个“舌面辅音”。也许这是借着一个叫不出的名字来暗示那玩意儿的古怪?

几年前,在中国文化史的一项课题研究中⑷,我突然对埙发生了强烈兴趣,象侦探家破案似的,又象樵夫陷进了万年古洞,经过幽暗中曲折的摸索,自信从特定的考古环境中重新发现了埙。

我要说埙中藏着中华文化的密码,我要说“埙里乾坤”。这是仿效道士所说的“壶里洞天”⑸,但“天”指的不是头上的星空,而是另一个玄妙的人文时空。

我要分九段细说端详。也许你觉得荒唐,那就仿照屈原神话,叫“九歌”吧。一歌:天地悠悠

小时候听人背《三字经》,“匏土革,木石金,丝与竹,乃八音”。私塾先生光教死背书,不会给孩子们讲“匏”指的是用葫芦做成的笙,“土”指用泥烧成的埙。后来西方音乐流行,很少有人知道埙是什么样儿了。谁想到,十几年前,古老的埙突然回到中国人中间。那要感谢绝顶聪明的导演张艺谋先生,我愿有一天好好问问他,是什么叫他想起在影片《菊豆》中自始至终不用别的乐器而只用埙来伴奏?埙的悲鸣,贴切地烘托了那部电影的主题:中国人生命的世代延续。我对电影艺术一窍不通,但谁也改变不了我这样的成见:张大导演用埙伴奏这一奇招儿,对《菊豆》的轰动海内外,是起到了重大作用的。

我知道艺术要讲究独特性和震撼力。种种乐器各具特色,但跟埙比起来可以统统归为一丘之貉,埙则站在人类一切乐器的对立面。我觉得两方面的差异,比立体声跟一般音乐的差异还大。我忘不了第一次听立体音乐时的惊异:突然被抛进“室内乐”的室内。但人们第一次听到埙的声音时,又是另一种惊异:突然间,埙的空腔扩展成了宇宙,听者象一粒微尘被抛进了“壶里洞天”之中。震颤发声的不是丝弦周围或管腔里的那点儿空气,而是“洞天”整体;不是“空气”(中国文化本没有这个概念),更是充塞天地间的“元气”。

宇宙空间整体轰鸣,震撼着人的心灵,也是中国初民内心悲苦的强烈宣泄。“天人之际”的交响,胜过了庄子所谓的“天籁”,更别说一般乐器的纤纤靡靡。初唐诗人陈子昂在《登幽州台》诗中发出慨叹:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”这就是李白所说的“万古愁”。面对苍茫宇宙,先民感到的心灵压迫,若要用音乐抒发,胜任莫过于天地共鸣的埙了。西方压根儿没有类似的诗歌,人们的心灵在上帝温暖的荫庇下没有孤独之感,就不大会发出那样的终极追问。谭盾的交响乐的题目《天地人》就很能打动洋人。生当全球化的现代,我们所处的是“我主”的世界,作为中国人,所处的又是“我祖”的天地。天地是“宇宙”的俗称,而中华文化中的“宇宙”象埙一样独特:“宇”指的是时间的古往今来,“宙”才指空间的四方上下。既然天地离不开古今,“壶里洞天”的埙,怎么能不从祖先说起?

我边用电脑打字,边翻着《甲骨文编》。作为中国人你可曾想过,荧屏上的汉字大半都能追根到老祖宗?儒教经书说,各种生物都来自天,唯有人来自“祖”⑹。这显然比《圣经》说人也来自上帝合理,别忘了人是文化动物,而文化是世代积累的。祖,甲古文是“且”,男根的象形,象一跟接力棒。出于“性忌讳”,《说文解字》把且字解释为摆祭的几案,还说下边的一横代表土地。世界上也唯有华夏民族没离开过祖先的土地。游牧文化居无定所,容易忘记祖先,才造出上帝。祭祀活动首先要用音乐,中国后来更重视食物,那是饿的。西方教堂里的音乐不断进步,商业繁荣、文艺复兴更使音乐发达到无比精致的程度。我们的古埙却原样摆在太庙中⑺。从贝多芬到德彪西,乐曲抒发的都是特定个人在特定境遇中的情感。埙的悲鸣没有诗人个人的优雅,倒象人类群体的生存呼号,甚至有人兽之间的感觉。我想到凄厉的狼嚎,小时候听老人说,那是“饿狼”。我知道动物的鸣叫更多的动机是求偶,用中国古语来说,就是“饱暖思淫逸”。中世纪欧洲骑士在美人窗下演奏夜曲时,哪里会感到饿狼掏心。人群长期身陷困境,更容易向上苍追问生存的意义,嚎叫之声也更深沉。

谭盾可说是第一位中国作曲家,象屈原是第一位诗人一样。1983年他在德国音乐之都德累斯顿的作曲比赛中一鸣惊人,拿了中国人第一个国际奖。中国人作曲,在莫扎特、萧邦的道路上也许是注定无所作为的,而谭盾从乐器音色上发动冲击,就对西方乐坛造成了震动。

张艺谋和谭盾,都是凭艺术天才而直观地感受埙的。他们如果能从古怪的来历上认识到埙的文化哲学本质,必能更加自豪于自己的天才。

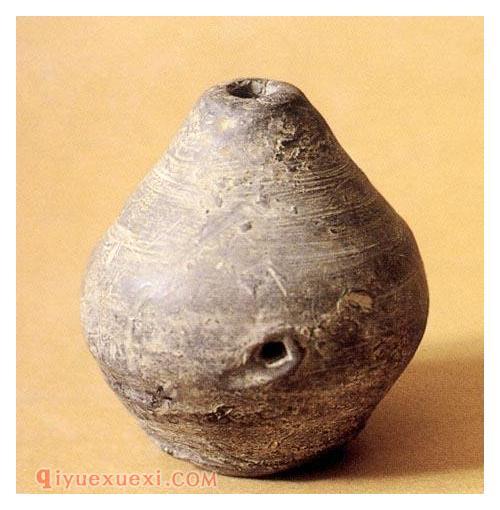

二歌:陶器的由来

《辞海》中画的埙,是个麻脸斑斑的土蛋蛋,解释说:“古代吹奏乐器,陶制…有球形和椭圆形等数种,音孔一至三五个不等…”这段话很不科学:说“球形”,西方人就会认为象圆规画出的那么圆,插图中的埙却是这儿凸那儿瘪;说“陶制”,就得先有一块陶做材料。莫如汉朝古书《风俗通》那样,说埙是“烧土为之”——带水的黏土一烧就成了陶。埙的形状,古书只说大如鹅卵,形如秤锤,有的书干脆说“无定形”⑻。音孔呢,也可说“无定数”。这就清楚了:埙本是随便抟出来的泥团,空心的,有两三处漏气,怕是抟得不经心吧。

埙最先出土在西安附近的半坡村,属于新石器时代中期的仰韶文化。《史记》从帝尧说起,他的时代叫“陶唐”,繁体尧字上部的三个土代表陶坯,尧、烧、窑都相通。唐尧的活动地带离半坡不远。说到这里,读者可能会灵机一动:中华文化是先有陶还是先有埙?石器时代的人头脑非常简单,就会使用石刀,任何发明都要凭偶然的启发。陶器是怎么来的?通行的说法是先有编成的篮子,外面裹了稀泥巴火烧而成。著名学者吕叔湘翻译的人类学著作《文明与野蛮》就表示怀疑,说有个瑞典人试验如法炮(请记住这个“炮”)制,一烧就裂,结论说“陶器是怎样起源的,没人知道。”⑽篮子之说的理由是采集食物时代就得用篮子盛野果。但恩格斯说,猿变人的智力发展过程中,打猎吃肉是关键,肉食让人的大脑发达⑾。采果时期大脑还简单得不会编篮子,打猎生活迫切需要的却是盛水的罐子。可知陶器产生在肉食时代。

西方最早盛水的容器是人的脑袋⑿,我们听着怪吓人的。华夏初民与众不同,取水用葫芦,这东西一向有神秘色彩。有人考证,中华的华、花、瓜、瓠、葫芦,还有“壶里洞天”的壶,都是相通的⒀。葫芦壳长硬了就是天然的容器,我小时候用的水舀子就是葫芦瓢,又轻薄又结实。匏也是葫芦一类,插上几根竹管能做成古笙。葫芦当坯不比编篮子现成?但中国可从来没人说“陶器是‘编笆造模’弄出来的”。

古书说伏牺开始肉食,又说他“灼土为埙”⒁。古书还说,先民在地上掘个坑,“以火坚之”就发明了舂谷子的臼⒂。那地方可必须是黄土湿地。说用“火”,让我们心头一亮。人类开始用火是因为发现烧熟的肉更好吃。《礼记》说,上古的人“食鸟兽之肉,未有火化…”⒃,直到出了圣人燧人氏,教人用炮、燔的方法把生肉弄熟。“炮”在中国古书中特常见,就是用湿黏土包裹了再烧,所以“炮”字从包。游牧民族都是把整个大兽或肢体挂在三角支架上直接用火烧。中国就没见这样的记载。

你可曾注意,中国古代提到动物,总是鸟在兽先?连骂人都说“禽兽不如”,而英语中有骂兽的没骂鸟的。一条条线索,让人联想到埙的产生。鸟比兽小,最适合用稀泥包裹了再放进火里烧。反过来看,初民挖空心思也想不到捏一个空心的泥球。埙到底是怎样发明的?如果是炮鸟时无意中的副产,又怎么论证?这不是比“哥德巴赫猜想”更引人入胜的难题吗?

三歌:从伏牺到神农

中国人崇拜三皇五帝,三皇头一位是伏牺⒄。伏牺吃动物肉,牺、物都是牛字旁,牛是最重要的物,透露了我们祖先曾经跟洋人一样馋牛肉。祭神祭祖讲究用牛,叫“太牢”。

《易经》说,创造八卦的伏牺还发明了“网罟”⒅,“罟”的上部是“网”的变形。都知道网是捕鱼的,但《易经》却说用网猎兽、用罟捕鱼。在别的文明中,猎兽普遍用弓箭,很少用网的。中国人管猎牧民族叫“夷”,字形就是大弓。中国弓箭主要用于战争,将军射雕是显示神箭。用箭射鸟,箭难以回收,生产成本太高。用网捕到的小兽也适合用炮法。谈到打猎,中国人也总是先说渔后说猎,还有“舟车”,都提示着先民的生活不离水边。《易经》说,八卦的发明是受了“鸟兽之文(足迹)”的启发⒆。卦象的三个细道道活象鸟爪子。很多迹象显示,好象中国从来野兽就比较少,人们曾先后拿鱼、鸟当主食。兽都哪去了?古地理学家说,黄河地区缺少欧洲那样的大森林,我更重视人口繁生造成的生态破坏。《史记》第一篇讲的是伯夷兄弟饿死的事,鲁迅的“故事新编”有一篇《采薇》,说这哥俩抵制周朝新政权,“不食周粟”,躲进首阳山里采野菜充饥。洋人会奇怪,为什么不打猎吃兽肉?就说现代“自然”灾害时期吧,城里每人一月二两肉,山里连野菜都挖光了,还打什么鸟猎?推想早在三千年前,中原的首阳山就变成秃山一座了。

鸟的个头比兽小多了。繁多的人口靠鸟充饥,必须是大鸟群,《庄子》描写的遮天大“鹏”就是千万只鸟,出现很晚的朋字(肉部)古人没法解释,我说就是大量的肉。大鸟群多是水鸟。黄河湿地是华夏民族的摇篮,轻轻的鸟爪就能踩出八卦来,可见稀黄泥的黏软,这可是包裹小鸟小兽而“炮”之的现成材料。

华夏文化是农业文明,就该从神农正式算起。古书说“至于神农,人民众多,禽兽不足”,才“教民农作”(20)。务农的时期没有清楚的界线,西方也一样。人类学家说,冰河时代后期各地都生长出大麦,牧民拿它给牲畜当“料”(21)。西方是从打猎自然变为畜牧生活的,种点大麦不过当补充,农业发达是后来的事,中国可不同。马克思晚年惊异地发现,“社会发展规律”有个例外:印地安人跳过了畜牧时期,直接进入“园艺时代”(22)。他不知道,比起中国人来,印地安人是小巫见大巫。“三皇”之一的燧人氏开始用火,据韩非子说,在那以前生吞的竟是蚌蛤之类细小腥臭的东西(23),看来那饿已然挨上了。天赐的大麦并没偏了中国人,“来”字的本义就是大麦,意思是不期而“来”。但华夏食粮的正宗却是粟、黍(小米、黄米)。人家吃牛,我们吃蚌;熬到务农,又吃粟粒。法国汉学家谢和耐(JacuesGernet)管粟叫“狗尾草籽”(23),培育了七八千年才砂粒大。世界最庞大的人口,靠最细小的食物来养活,多么奇特的命运!怎么会落到这种地步?不想法解释,文化史的研究者就该寝食不安。

对比西方,他们没有全民长期挨饿的历史,自古就吃烤牛肉至今,所以俞平伯先生管西餐叫“貊炙”(24)。洋人不会有“炮”法,庞然大物的牛,能包成个大泥团吗?

四歌:叫花子怎样吃鸡

讲个佳肴的故事换换口味。这道佳肴名字怪,叫“叫化鸡”。话说乾隆皇帝下江南,在杭州(据另一版本,是在江苏常熟)微服出巡,忽闻一屡奇香,派御膳房的官员追踪查访,原来是叫花子偷了鸡,拿青草裹圆再包上一层泥糊,烧熟了吃。皇帝即命御厨仿做。后来传出宫廷,成为饭店里的一道佳肴,改名为“富贵鸡”。19792月号香港《饮食天地》杂志有篇文章,记载美国喜剧名演员丹尼基在香港“北京楼”用餐,就引用了这个掌故(25)。

富贵鸡的来历决非胡编乱造。第一部中国烹饪学概论的作者、扬州亡友陶文台先生考证(26),乾隆远不是头一位享用叫花鸡的君主。早在始用“天子”称号的周朝,宫廷“八珍”之一的“炮豚”就是用叫花子的烹饪法做成的,不过原料是乳猪(27)。叫化鸡消失了很多朝代,但于美食并无损失。中国的烹饪技法,几千年间一直在曲折前进,从来没有象计时器、指南车那样停滞、倒退。“炮豚”到周朝就发展到七八道工序,历代的御膳,真个讲究龙肝凤髓,新“八珍”花样百出,还稀罕什么土炮鸡?乾隆皇帝馋起叫花子的吃食来,就象慈禧太后爱上了窝窝头一样,不过是吃腻了山珍海味想换换口儿。富贵鸡的吃法,是首先敲破裹在外面的硬壳。那不正是陶器的碎片吗?陶器后来发展为瓷器,它的名称CHINA也是“中国”的名称。这叫人相信,瓷器的前身、中国的陶器,决不是从巴比伦传来的。

清朝的偷鸡贼,可算得了祖先“炮”法的真传。远古吃炮鸟的是饥饿的部落群体。大量的鸟供人群充饥,只能是大鸟小鸟一起裹了黏土放进火里烧。我梦见了那时生活的一幕。

话说,黄帝纪元前五十世纪的一天黄昏,在中原渭河低地的水边,一个部落的人群围着渐渐熄灭的大火堆。强烈的焦臭随着黑烟顺风飘散。过了不久,一位身披树叶、白发苍苍的老妪(那时还是母系时代)一声令下,赤裸着黑瘦身体的女女男男涌上去,用木棒拨出大大小小的黑泥团,敲破了,剥出里面的鸟肉,耐着灼烫大嚼起来,瞬间就一扫而光。这场集体会餐虽然匮乏,却没有半点挣抢,大家自觉服从年龄的顺序。除了得到优先的老人们,没人吃得够上半饱。

一个身躯高大而格外枯瘦的后生又去翻动冷却的灰烬,拣起几个黑糊糊的泥疙瘩。他敲破两个,里面只有一点鸟骨头的白碴。剩下一个最小的,圆溜溜的挺可爱。他没砸也没扔。夜幕降临了,人群消失在黑暗中。凉瑟瑟的风中,传来狼群的哀嚎。忽然响起一阵古怪的声音,“呜呜——呜”,跟狼嚎相呼应。顺着声音看去,只见河坡一处高地上站着一个人影,在月亮的映衬下,正仰头吹着个小圆球…。

这天,世界上出现了一件东西,其奇特神妙远远超过石刀石斧,也大不同于用牛角做成的号子。它就是中国的乐器——陶埙。不能说有人发明了埙,也不能说它是自然出现的。火堆中裹着稀泥的大鸟烧熟时,有的小鸟就烧焦了,骨肉都化为青烟从泥团的破孔中冒出去,剩下个空泥蛋蛋。

屈原在《天问》中提到,帝尧时代彭祖发明了美味的野鸡羹。自那以后烹(煮)代替了炮。但象乾隆那样的盛世,古老的炮法也仍然在叫花子中间若断若续。

五歌:埙——壎——熏

我说小鸟炮焦就成了埙。如果你是爱幻想的读者,你会感到这种念头新奇可喜。倘若您是思想缜密的学者,您多半已经产生了反感,说又有一个家伙在这儿哗众取宠了。

我提出了个大胆假设,需要小心论证。我怕曲折的推理烦跑了读者,再一想,侦探小说也叫“推理”小说,却让人拿不下眼来。探究“埙”里洞天,好象侦探家勘察古堡中的可怪踪迹,读者该是全神贯注紧随其后。我相信刨根问底是人的天性,何况刨的是民族传统的老根,问的是中华文化的谜底?

先请注意烧焦的“焦”字:下边四点是火字的变体,上边的“隹”是鸟字的变体。叫化鸡的鸡字,我小时学的繁体右边有个隹字,就是短尾巴的鸟。短尾巴恰好容易裹成泥团。

今天提到“焦”,首先会想到米饭烧焦了。古书说,谷粒儿最早的吃法是过过水放在石板上烘熟(28),同样容易焦。但祖先开始创造汉字时,对新食物的感受还浅,文字反映的还是传统的生活。